1640 年荷蘭人繪製的台灣地圖。(圖片來源:Wikimedia)

作者:翁佳音(中研院臺史所副研究員)

本文為與說書合作轉載,原文為《翁佳音:若精讀這本書,那麼他對荷蘭時代的認識,級數與我同等》

1

我在「荷蘭時代台灣史」課堂上,幾乎不推薦,或規定學生閱讀當代研究者有關荷蘭時代的論文、專書,當然包括拙著在內。理由無關作品水準,而是與個人研究經歷及焦慮有關。我甚至在課堂上,一而再跟學生說:若精讀,且妥當理解甘為霖牧師(Rev. W. Campbell)編譯的《荷蘭時代的福爾摩沙》,那麼他對這個時代的認識,級數與我同等,不用上課了。

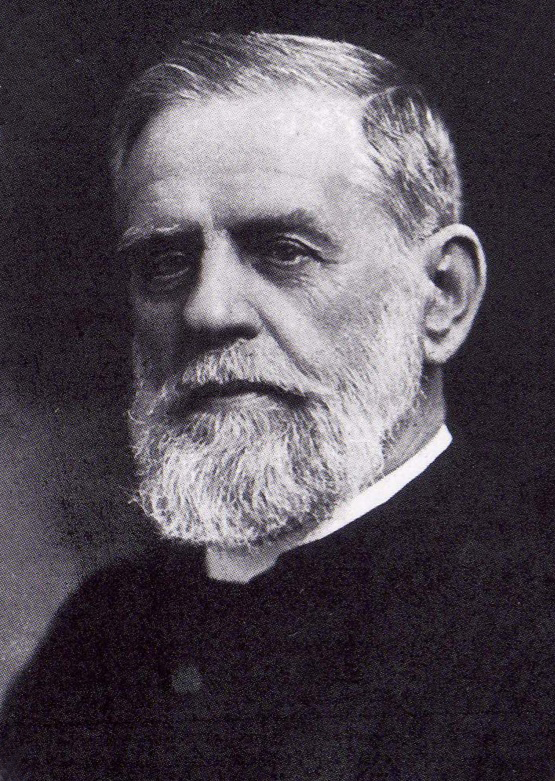

甘為霖(William Campbell,1841-1921),長老教會牧師與傳教士,19 世紀後期在臺灣南部傳教。(圖片來源:Wikipedia)

甘為霖(William Campbell,1841-1921),長老教會牧師與傳教士,19 世紀後期在臺灣南部傳教。(圖片來源:Wikipedia)

我不鼓勵初學者研讀現代研究論文,有兩個主因。第一是,有關「荷蘭時代」荷語文獻,百餘年至今,大部分是先被翻成英、日等外文,然後再由非老練的學者轉譯為漢語。譯詞與譯文各行其是,缺乏統一核對、校正與註釋,導致歷史敘述凌亂、重複。其二,國內學術評審制側重著作數量,研究者往往無法吟味便被迫快速發表論文,爭搶掛名文獻的編譯。

「荷蘭時代研究」當然不能免俗,但它還具有其他部門所欠缺的特質,即:國內以往曾吹捧所謂「古」荷文的神秘與權威,致使這個時代的相關著作隨日增多,仍有點像學術租界,甚至是特權,很少人會、或敢質疑。這時代的史識、史論,積非成是者,因而不少。

舉一兩個實例來說明吧。大概一、二十年前,一位中國學者在其重要譯註書中,把福爾摩沙美麗島翻譯為「福島」,書中弄亂不少方位清楚的原住民與漢人聚落,進而又翻譯鄭成功患有梅毒(morbum)。此書一出,國內學者不少人競相引用與宣傳。儘管我指出「福島」造語,很容易跟日本地名混淆,應避免使用為宜;以及說拉丁文 morbum 不是梅毒,沒用。一般人總是以為著名出版社刊行、又是「古」荷蘭文專家的翻譯,是權威,錯不了。

另一個例子。一般人都知道的三冊漢譯《巴達維亞城日誌》,它可是輾轉翻譯而來。1887 年開始從原檔排印成荷文,總共三十一冊,接著日人選擇抄譯日、台相關部分,出刊時,先後有日蘭交通史料研究會兩冊版,與平凡社的完整譯註版。漢語版第一、二冊譯自前者,第三冊譯自後者,是拼裝車的譯作,書中台灣地名、人名,以及船名、度量衡與貨物名等,多採直譯或音譯。相信讀過中譯本的人,一定如丈二金剛。

「台窩灣」、「華武壠」、「康康布」與「中國啤酒・三燒」,明明是日常可見的地點、布料,與中國米酒類等,經過翻譯,變得玄奧飄渺。也因文獻考證之基礎作業費力費時,研究者與學界視野,寧願多展望荷蘭殖民地史、荷中貿易史,或鄭成功英雄人物的國際研究。台灣土地,以及地上的人群,瘖啞變配角。這個時代台灣土地上,各地到底發生何事,與後來歷史又有如何關係,學術論著能清楚與實證告訴你的,甚少。

因上述的經驗與焦慮,我只好建議有志以歷史學角度研究台灣史的學生,日語行的,就直接看村上直次郎、中村孝志譯註之三冊《巴達維亞城日誌》(平凡社);中文底子佳、明清史知識夠者,就好好看江樹生譯註的四大冊《熱蘭遮城日誌》(台南市政府)。這兩部譯著,相當發揮東亞傳統史學者的考訂與註解功夫,讀起來馬上可跟台灣、日本與中國史銜接;而且在論述荷蘭時代台灣史時,比較不會脫離時代文脈。至於想加入英語圈討論的學生,我就建議閱讀本書,即 Rev. W. Campbell, Formosa under the Dutch: Described From Contemporary Records。

甘牧師這本編譯,由副標題即可看出十九世紀中葉後,台灣再度被西方關注,以及相關歐語文獻被再譯註、再生產的過程。也因此,不只像我歲數前後的歷史工作者,得由此書入門;從日本時代以來,即有各路研究者選擇書中相關資料,翻譯成日、中文。此書對初始研究者的重要性,可見一斑。

2

OK,話回到說主題。我與李雄揮教授迄今無面識之緣,但好幾年前見他因研究教育史而花費心血譯註此書的主要部分,出版後也受到學術界廣泛引用,一方面肯定李教授的用心,一方面也想藉機認識,提供一些譯詞上的意見。四、五年前,主編周俊男小兄說本書將要再刊行新版,請我幫一下。可惜,李教授與我時間不足,無法全書從頭到尾參照荷蘭原文修正。

經考慮,主編建議不妨參酌我十幾年來研究意見,以及其他專家、或讀者來函指正與疑問之處進行調整。如荷蘭拼音的人名與地名,盡量採取易記之譯音,以及直接用原來,或與實際地點接近的漢字舊地名,避免讀者在看地名時,有如身處外國與方向凌亂之苦。另外,像日語式的「商務員」、「政務員」或「士官長」等,職位其實很高,怕讀者誤解成低層科員,新版也改成:「商務官」、「政務官」或「高層官員」等等。舊版中的中外度量衡,也盡可能還原為斤、兩、錢、分與石或擔了。

當然,經過這樣調整及修正,跟其他市面上同時代與同類型的學術、文化專書與譯作一樣,仍有不少令人不滿意或掛一漏萬之處。我贊成再版的原因,是考慮到國內仍有為數甚多不習慣閱讀英文,或不諳荷語的人口,也許透過中譯文,更可以各部門專門研究者進場,互為攻錯。

最近,中部某國立大學博士生因研究教會與語言教材,來信問我:本書的英語版與中譯版書中,皆有「虎尾壠宗教議會」(Consistory of Favorlang),是啥回事?一般研究與你以前的譯註,不是都說荷蘭時代台灣基督新教只有台灣宗教議會(Formosa Consistory,Kerkraad van Tayoan)?經他提醒,我鄭重核對原文,發現是甘牧師不小心誤譯,因而讓研究者誤以為當時雲林地方又有獨立於台灣宗教議會的教會機構了。

誤譯,就是翻譯大師也在所難免,不是問題所在。我焦慮的是,上述「荷蘭時代」的神秘與權威性,多少讓文史工作者以不懂荷文而放棄荷語文獻批判的責務,這位博士生以專業敏感而質疑,正符合我多年來在提倡歷史文獻批判學之初衷。我再舉我自身的經驗。以前讀到甘牧師所譯:

…towards evening, the people of Mattau, Soulang, and Dorko–which latter consists of two villages called Magkinam–and Bakloan…made their appearance. ( 英譯本頁122,漢譯新版頁234)

這不是跟我們清代文獻衝突?現在被認為是西拉雅族的台南北邊東山區哆囉嘓(Doroko)社,清代文獻已說哆囉嘓有「新社」與「舊社」兩個聚落,怎會其中一社叫目加溜灣(Bakloan,台南善化)!由這種文獻敏感度發出疑問,再去翻查原文,原文是「…tegen den avont sijn de Matawers, Soulangers, die van Doroko, 2 dorpen sijnde, Magkinam ende Bacluan versceenen…」,翻譯成「⋯⋯麻豆人、蕭壠人、哆囉嘓人(有兩社)及Magkinam、目加溜灣人⋯⋯」應該比較正確,與後來的不同語文獻,才不會互相打架。不只這樣,在比對與校正文獻過程中,很多學界不知的早期族群歷史,會因此而再度彰顯出來。

荷治時期地方會議實況圖,荷蘭人與原住民族多方接觸。(圖片來源:Wikipedia)

所以,我還是重複建議:或許本書譯文跟其他書一樣不完善,卻可以刺激有心探究的人,特別是想走「歷史學」方法的學生,好好反省現行所謂荷蘭時代的研究,是否有不足之處。隨著近幾年懂荷語的研究人數快速增長,神秘面紗漸褪,這個時代的歷史探究,漸有回歸常態的趨勢。

或許你沒時間修習荷語,但這不代表你喪失發言權,尤其是至今有關台灣歐語檔案的編輯、註釋與出版,台灣文史工作者多屬消極參與,才會有上述歐美人士誤譯的狀況。總之,若你看到荷語文獻的英譯、中譯,跟你所知的歷史不一樣,那恐怕我們這些荷蘭時代專家,有可能錯,你對。歡迎加入十七世紀台灣史與世界史的研究!

本文收錄於前衛出版《荷蘭時代的福爾摩沙》: 國姓爺猶未來,紅毛人還沒走,熱蘭遮城前帆影點點。 台灣人四百年史的起點,一個野蠻勇敢的美麗新世界。 英譯自荷蘭史料的《Formosa under the Dutch》, 是台灣宣教先驅甘為霖牧師的代表作, 自1903年出版以來,即廣受各界重視, 至今依然是研究荷治時代台灣史的必讀經典。 打開本書,隨著荷蘭人的足跡, 航行在波光粼粼的台江內海, 馳騁於群鹿徘徊的莽原曠野, 一同探尋我們各族祖先當年的生活足跡吧!

發佈留言